Что ждёт на экзамене

Фраза «Школа ЕГЭ: биология — гликолиз и цикл Кребса» всплывает почти в каждом сборнике заданий, потому что энергетический обмен проверяют регулярно. Абитуриенту предлагают подписать схемы, посчитать выход АТФ, указать ферменты. Иногда просят сравнить процессы у растений и животных. Хорошая новость: вопросов много, но круг фактов ограничен, поэтому глубокое понимание тем быстрее приносит баллы.

Важно запомнить три типа задач. Первая группа — чистая теория: формулировки, место в клетке, субстраты. Вторая — расчёт выходов энергии и количество восстановленных коферментов. Третья — логические цепочки, где надо показать связь гликолиза с дыхательной цепью. Разберём всё пошагово.

Энергетический обмен без мистики

Любая клетка живёт за счёт энергии химических связей. Глюкоза — удобное топливо, так как легко растворяется и быстро проникает внутрь цитозоля. Первая переработка всегда анаэробна: кислород пока не нужен. Она даёт молекулы АТФ, но главное — запасает восстановительный потенциал в виде НАДН. Этот запас направляют в митохондрии, где он «обналичивается» через дыхательную цепь.

Если кислород в дефиците, клетка переключается на брожение. Тогда пируват восстанавливается до лактата или этанола, а НАД+ снова доступен для гликолиза. На ЕГЭ любят задавать вопрос: «Почему анаэробный этап обязателен даже у аэробов?». Ответ прост: он снабжает быстрым АТФ и приготовляет сырьё для следующих стадий.

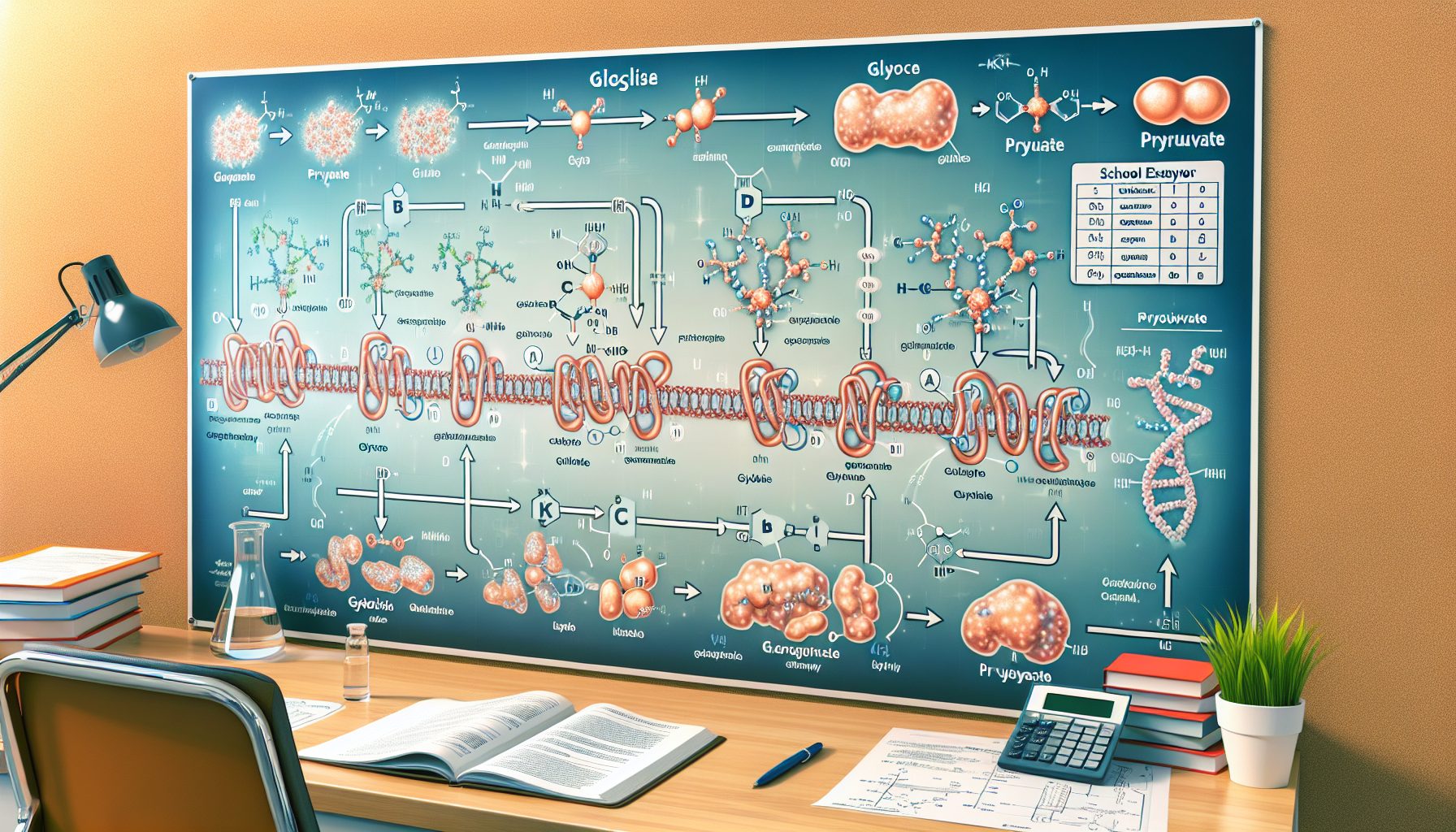

Этапы гликолиза: от глюкозы к пирувату

Гликолиз делят на подготовительный, расщепление шестичленного циклического сахара и окислительно-фосфорилирующую финальную двойку реакций. В первом блоке тратятся две АТФ, образуется фруктозо-1,6-бисфосфат. Дальше расщепление даёт две трёхуглеродные молекулы: дигидроксиацетонфосфат и глицеральдегид-3-фосфат. Изомеризация быстро переводит всё во второй вариант.

Финальный бег по ферментам приносит по две АТФ и одну НАДН на каждую трёхуглеродную частицу. Итог на глюкозу: плюс две НАДН и плюс две чистые АТФ. Та же схема работает у дрозофилы, грибка и человека, что облегчает запоминание.

- Гексокиназа запускает процесс, фосфофруктокиназа его ограничивает.

- Триозофосфатдегидрогеназа копит НАДН.

- Пируваткиназа ставит точку, даря ещё одну АТФ.

Регуляция и энергетический итог

Вопрос «почему гликолиз не убегает вперёд» звучит на профильной части работы. Узнать ответ легко, если помнить про аллостерию. АТФ обратимо тормозит фосфофруктокиназу, тогда как АДФ её активирует. Цитрат замечает, что цикл Кребса переполнен, и тоже блокирует фермент. Такое хитрое равновесие позволяет клетке экономить ресурсы.

Полный энергетический итог анаэробного этапа выглядит скромно, однако скорость реакций компенсирует скромность. В мышце, работающей в спринте, гликолиз обеспечивает до 90% всей мгновенной энергии. Для ЕГЭ запишите формулу: глюкоза → 2 пирувата + 2 АТФ + 2 НАДН + 2 H+ + 2 H2O.

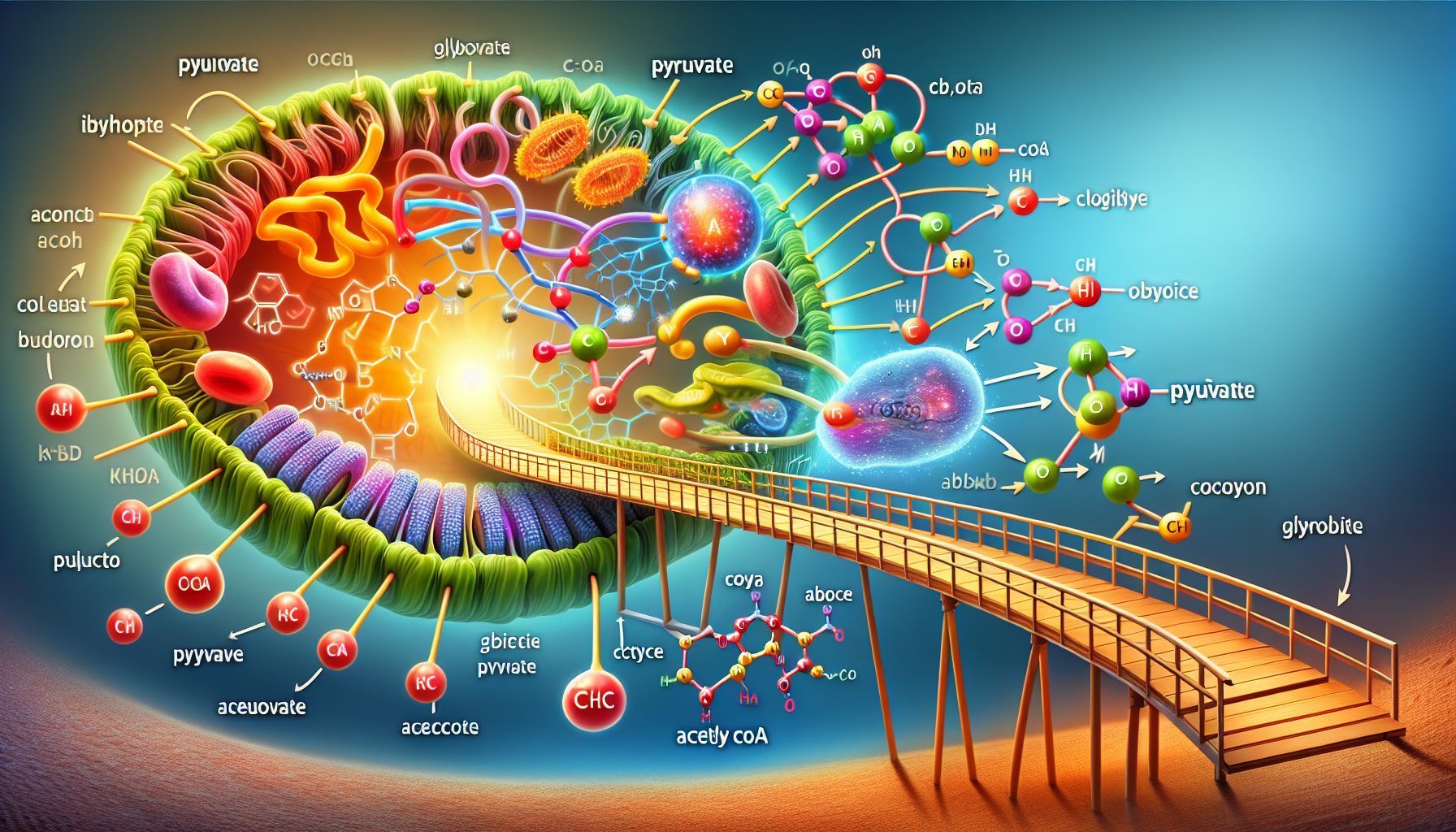

От пирувата к ацетил-КоА: мостик в митохондрию

Следующий шаг происходит уже в матриксе митохондрии. Пируватдегидрогеназный комплекс отщепляет CO2, присоединяет Коэнзим-A и восстанавливает ещё один НАД+. Выход: два ацетил-КоА и две НАДН на исходный сахар. Иногда школьники забывают, что CO2 начинает выделяться именно здесь, а не в конце цикла. Это частая ловушка авторов тестов.

Мостиковая реакция необратима. Поэтому глюкоза, попавшая в митохондрию, уже не может вернуться в запасы крахмала или гликогена. Такой биохимический «односторонний билет» гарантирует, что энергия будет выработана до конца, пока есть кислород.

Школа ЕГЭ: биология — гликолиз и цикл Кребса

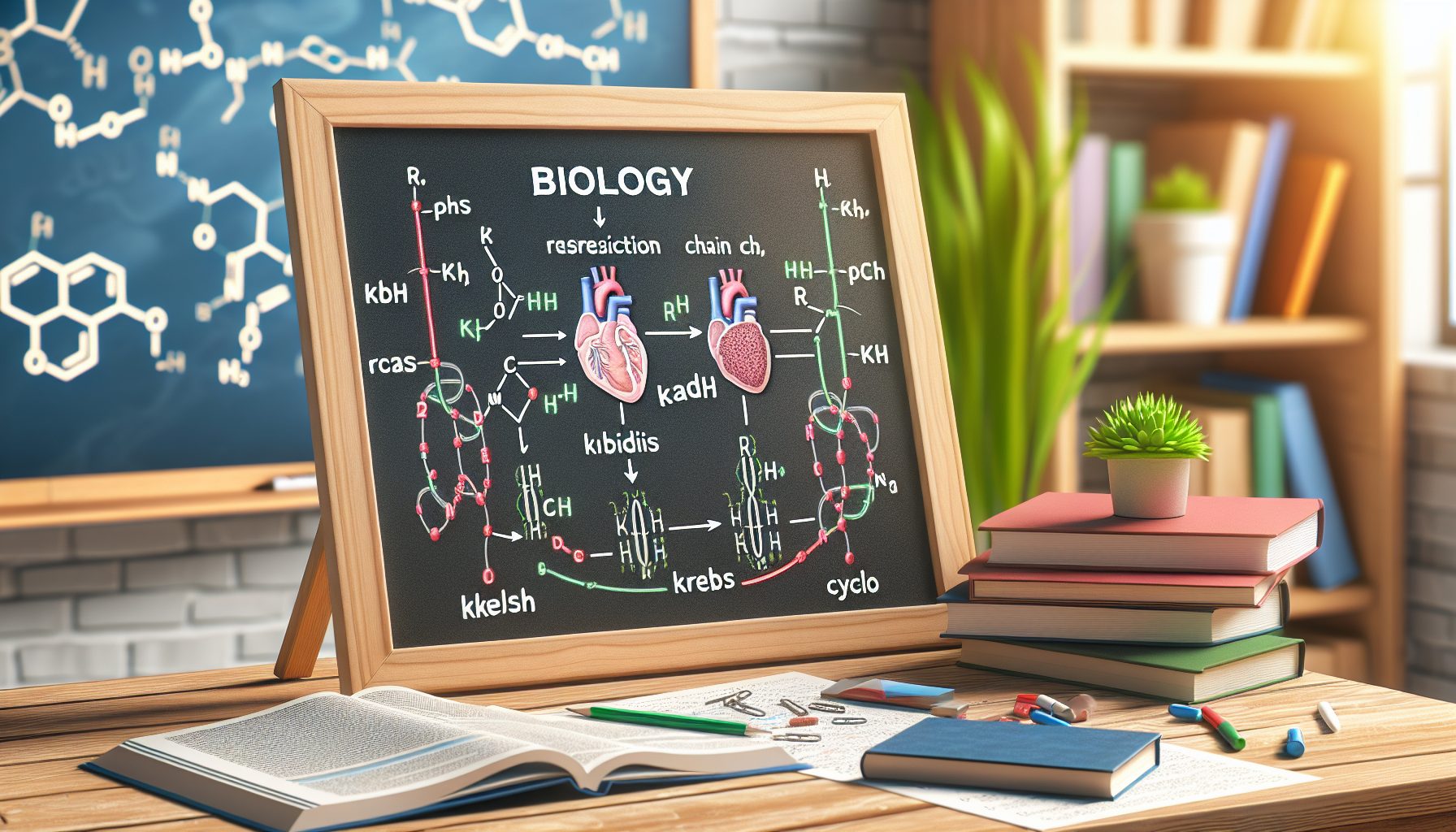

Теперь настало время самой насыщенной части катаболизма. Цикл Кребса, или трикарбоновых кислот, вращается восемь реакций. Ацетил-КоА конденсируется с щавелевоуксусной кислотой и образует цитрат. Три окисления отщепляют две молекулы CO2 и дают три НАДН. Между делом формируется одна ФАДН2 и одна ГТФ, которая почти сразу превращается в АТФ. Завершающая дегидрогеназа снова создаёт щавелевоуксусную кислоту, и колесо готово к новому обороту.

Суммарно на одну глюкозу два оборота цикла производят: 6 НАДН, 2 ФАДН2, 2 АТФ и 4 CO2. Эти цифры обязателен выучить, иначе задание на расчёт «утянет» пару баллов.

НАДН, ФАДН2 и дыхательная цепь

Восстановленные коферменты ценнее самой АТФ, вышедшей из цикла. Каждый НАДН даёт около 2,5 АТФ, ФАДН2 — примерно 1,5. На ЕГЭ принято округлять до 3 и 2 соответственно, если не указано иное. При сложении всех этапов аэробное окисление глюкозы приносит от 30 до 38 АТФ, разницу определяют типы шаттлов, переносящих НАДН из цитозоля.

Комплекс I цепи принимает электроны от НАДН, перекачивает протоны в межмембранное пространство. Дальше эстафета переходит через убихинон, комплекс III и цитохромы. Итоговое скопление протонов запускает АТФ-синтазу. Формулу хемиосмоза Питер Митчелл предложил ещё в 1961 году, но она всё ещё проверяется в школе.

Типичные ошибки и приёмы запоминания

Самая частая ошибка — путать чистую прибыль и валовую. Помните: две АТФ тратятся в начале гликолиза. Вторая проблема — игнорирование мостиковой реакции при подсчёте НАДН. Ещё школьники забывают, что цикл Кребса замкнут, поэтому количество его промежуточных метаболитов не меняется, если нет оттока углерода.

Помочь могут мнемоники. Для субстратов цикла используйте фразу «Цитрусовый Исмагил Искренне Скрывал Свою Съедобную Ягоду». Каждое слово — первая буква соединения. Для рассматриваемых ферментов важно узнать три киназы гликолиза и их регуляцию: гексо-, фосфофрукто- и пируваткиназа.

Хотите разобрать тему глубже? Записывайтесь на онлайн курс подготовки к ЕГЭ и получайте живые разборы каждую неделю.