Когда я готовился к ЕГЭ, особенно по биологии, у меня была одна вечная боль — фотосинтез. Казалось бы, простая штука: растения берут свет, делают из него сахар и кислород. Но в тестах почему-то появлялись такие заковыристые задания, что чувствуешь себя не учеником, а жертвой научного заговора. Поэтому сегодня мы разберем фотосинтез на пальцах, и я покажу, как встречаются эти темы в заданиях ЕГЭ. Постараюсь говорить просто, без заумных слов, и объяснить так, чтобы вы смогли вспомнить всё даже перед экзаменом на бегу.

Почему фотосинтез вообще важен

Если вы когда-нибудь задавались вопросом, зачем учить фотосинтез, мой ответ: потому что без него нас бы не существовало. Растения, водоросли и цианобактерии запускают огромный завод по производству кислорода и органики. Это прямой источник пищи для животных, и косвенно — для нас. Более того, задания по фотосинтезу будоражат экзаменаторов, ведь здесь можно проверить ваши знания в биохимии, экологии, ботанике и даже эволюции. Так что недооценивать эту тему точно не стоит. К тому же, понимая процесс хоть на базовом уровне, вы лучше улавливаете связи между тем, что видите на грядке, и тем, что пишете в бланке.

Главные факты, которые нужно помнить

Итак, короткий чек-лист, который спасает от паники на экзамене:

- Фотосинтез идет в хлоропластах растений и водорослей.

- Есть два этапа: световая и темновая фазы.

- В световой фазе образуются АТФ и НАДФ•Н2, а выделяется кислород.

- В темновой фазе, или цикле Кальвина, из углекислого газа собирается глюкоза.

Самое обидное: на экзамене нельзя просто знать слова «АТФ» и «цикл Кальвина». Нужно уметь увязывать это в цепочку реакций и понимать, какие факторы на них влияют. Экзаменаторы очень любят вопросы: что произойдет, если убрать свет или CO2, или в какой фазе образуется кислород. Поэтому это не просто теория ради красоты, а конкретные ловушки, которые стоит обойти.

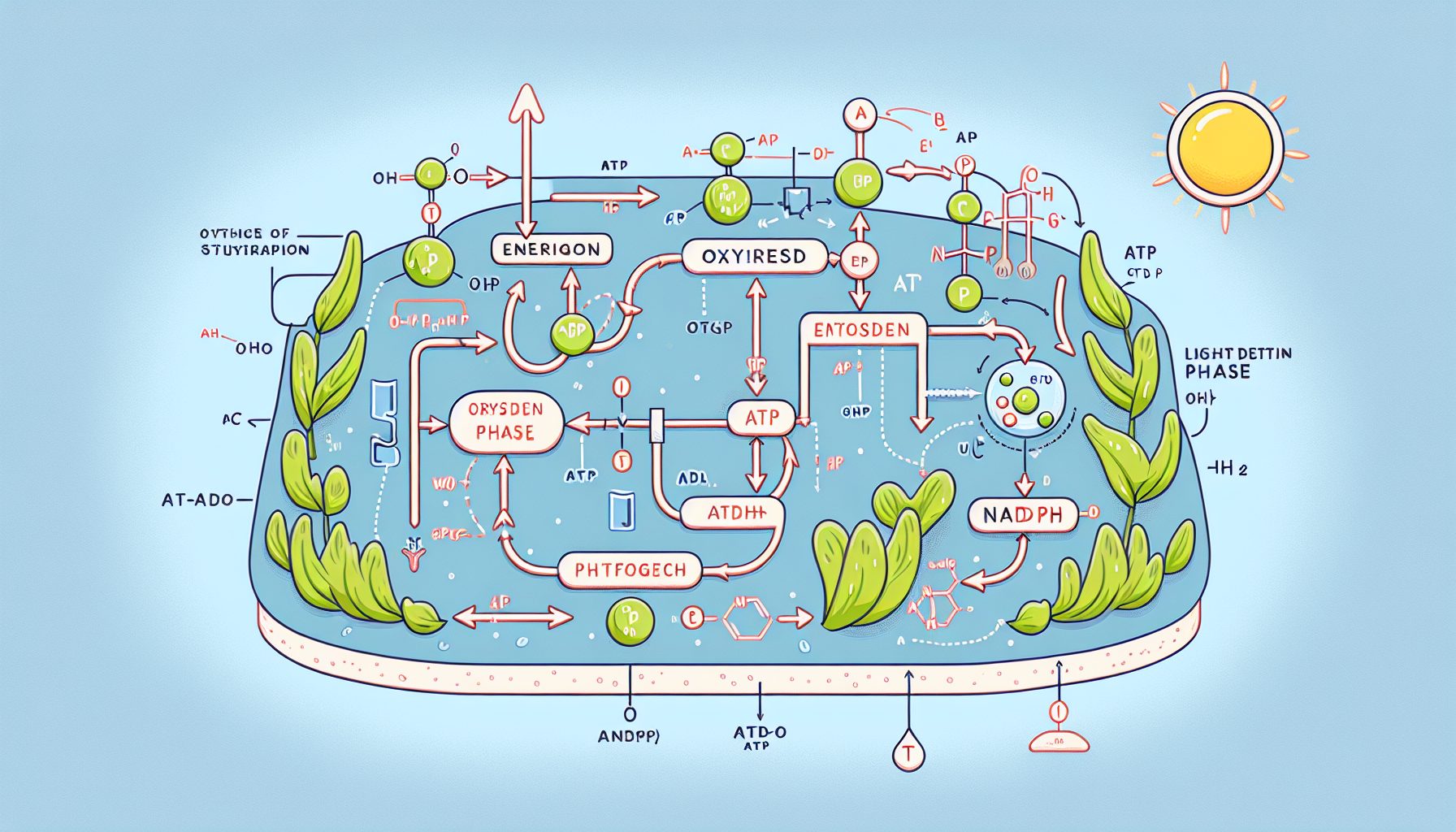

Световая фаза простыми словами

Представьте стадион, залитый прожекторами. Ловцы энергии — пигменты, главным из которых является хлорофилл, — принимают фотоны и передают энергию дальше, будто эстафету. Эта энергия раскладывает воду на кислород, протоны и электроны. Кислород уходит в атмосферу (спасибо, растения, за возможность дышать), а электроны начинают свой путь по транспортной цепочке в мембране тилакоидов. По дороге «заряжается батарейка» — синтезируется АТФ, и ещё «наполняется канистра» — образуется восстановленный НАДФ•Н2. Вот эти два накопленных ресурса дальше понадобятся в цикле Кальвина.

Когда в тесте спрашивают про световую фазу, многие теряются. Там любят писать что-то вроде: «Определите продукты фотолиза воды». И тут главное — не перепутать. Продукты строго три: кислород, протоны и электроны. Иногда спрашивают, где именно это происходит. Ответ — в мембране тилакоидов хлоропласта.

Темновая фаза и цикл Кальвина

Тут часто у студентов взрыв мозга: раз «темновая», значит в темноте? Нет! Она называется так только потому, что не требует прямого света. Но продукты световой фазы — АТФ и НАДФ•Н2 — ей нужны обязательно. Суть цикла проста: углекислый газ «пристёгивается» к органической молекуле, и с помощью энергии и восстановителя превращается в углеводы. Чтобы собрать одну молекулу глюкозы, растению приходится прогнать цикл Кальвина много раз. В тестах могут спрашивать, сколько молекул углекислого газа участвуют, или какие вещества обеспечивают углеродным скелетом дальнейшие соединения. И здесь как раз спасает логика, а не зубрежка: углерод вносит CO2, энергия берется из световой фазы.

Типичные задания ЕГЭ по фотосинтезу

Чтобы сдать экзамен без нервных срывов, полезно знать, где именно любят прятать fotосинтез. Например:

- «Установите соответствие между фазой фотосинтеза и её характеристикой».

- «Что будет, если убрать свет?»

- «Какие факторы влияют на скорость фотосинтеза?»

- «Объясните, почему кислород — побочный продукт».

Подобные задания проверяют не только знания, но и умение рассуждать. Главное — помнить взаимосвязь фаз, не путать продукты и реагенты, видеть, кто кому нужен. Я часто сравниваю процесс с фабрикой: без сырья на входе (свет и вода) завод не запустится. Но и без рабочей силы из световой фазы (АТФ и НАДФ•Н2) на складе не появятся готовые углеводы.

Живые сравнения для лучшего запоминания

Если вам скучно учить абстрактные уравнения, попробуйте ассоциации. Например, фотолиз воды — это как открыть бутылку газировки: выделяется пузырь кислорода. А цикл Кальвина — будто вы собираете конструктор Лего, добавляя к каждой детали углеродик из CO2. Световая фаза — генератор энергии, где лампы заряжают аккумуляторы. Такие образы помогают быстро вспоминать шаги, когда на экзамене мозг отказывается работать. Ученики часто думают: «Да ну, зачем эти глупые картинки». Но потом они сами признаются, что на реальном ЕГЭ именно образ про «банку газировки» спас их ответ.

FAQ по фотосинтезу

- Можно ли фотосинтезировать ночью? Световая фаза — нет, темновая — может идти ночью, если есть накопленные ресурсы.

- Почему кислород побочный продукт? Потому что основная цель — синтез органических веществ, а кислород выделяется как результат фотолиза воды.

- Какие факторы ограничивают фотосинтез? Обычно свет, температура и концентрация углекислого газа.

- Нужно ли зубрить уравнение фотосинтеза? Да, в сокращенной форме: 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2.

Как закрепить материал

Лучший способ — порешать задания прошлых лет и при этом проговаривать ответы вслух. Ещё совет: спросите у себя «а что будет, если убрать воду?» или «а если снизить температуру?» — и попробуйте объяснить. Это проверка понимания, а не памяти. Ну и, конечно, не забывайте про помощь со стороны: есть отличные онлайн-ресурсы. Например, смотрите курс в онлайн-школе ЕГЭ — там фотосинтез разжевывают с хорошими схемами и тестами.

А теперь упражнение для вас: составьте схему фотосинтеза в виде фабрики. Где склад? Где генератор? Где рабочие силы? Попробуйте объяснить процесс за три минуты другу так, чтобы он понял. Если получится — значит, на экзамене вы не растеряетесь. Ну и помните: фотосинтез — это не страшный химический ритуал, а понятный и логичный процесс, просто надо взглянуть на него глазами обычного человека.