Если бы мне кто-то лет пять назад сказал, что я буду рассказывать людям про ткани животных на «Онлайн курсе по биологии ЕГЭ: животные: типы тканей», я бы, наверное, рассмеялся. Тогда я сам сидел над конспектом, пугался слов вроде «меристема» и мысленно обещал себе: «Вот сдам ЕГЭ — больше биологию не открою». Но, как водится, втянулся! И теперь объясняю то, что когда-то казалось непроходимым лабиринтом терминов и рисунков. Давайте разложим всё по полочкам и без занудства — я знаю, как скучно бывает читать сухие определения.

Почему понимание тканей — это фундамент биологии

Ткани животных — это первая ступень к пониманию строения организма. Клетки не живут сами по себе: они объединяются, чтобы выполнять конкретную работу. Когда я впервые это понял, многие куски мозаики стали на место. Почему, например, мышцы двигаются, а кости держат форму? Ответ — в специфике тканей. Их всего четыре основных типа: эпителиальная, соединительная, мышечная и нервная. Каждая из них уникальна, и вместе они работают как прекрасно настроенный оркестр. Один сбой — и гармония рушится.

Кстати, в тестах ЕГЭ по биологии любят вопросы на отличие тканей, поэтому разобраться стоит на совесть. Даже если вы не мечтаете стать биологом, понимание принципов организации организма пригодится и в медицине, и в спорте, и просто для общего развития. А еще — реально помогает вспомнить, что мы не просто набор костей и мышц, а сложная и очень логичная система.

Эпителиальная ткань — защитник и посредник

Эпителий покрывает тело, выстилает органы и сосуды. Он как охранник, который не только защищает, но и пропускает нужное, не пуская лишнего. Клетки здесь плотно прижаты друг к другу — попробуй протиснись! Когда я объясняю студентам этот тип ткани, люблю сравнивать его с толпой фанатов на концерте: тесно, шумно, но цель одна — защитить то, что внутри. Эпителий может быть однослойным (например, в легких) или многослойным (в коже). Он активно обновляется, потому что клетки быстро изнашиваются. Это как в компании с высокой текучкой: всегда нужны новые кадры.

Для ЕГЭ важно помнить, что эпителий не содержит сосудов — питание диффузное, от подлежащей соединительной ткани. Так что если видите в вопросе слово «сосуды», а речь про эпителий — скорее всего, это ловушка. Еще один частый вопрос — железы. Они тоже образованы эпителием, просто специализированным. Секреция слюны, пота или гормонов — всё это его работа. Ткань-трудоголик!

Соединительная ткань: от костей до крови

Когда слышишь «соединительная», легко подумать, что она только «соединяет». Но она делает гораздо больше. Это как инженер, который и мост построит, и крышу починит, и проводку проверит. Соединительная ткань разнообразна: рыхлая, плотная, жировая, хрящевая, костная и даже кровь! Да-да, кровь — это тоже она, хотя выглядит иначе. Главная особенность — много межклеточного вещества. В нем и хранится сила: упругость, прочность, даже эластичность.

Меня всегда восхищала костная ткань. Она кажется статичной, но на самом деле постоянно перестраивается. Остеобласты создают вещество кости, остеокласты его разрушают — идёт вечная стройка. Поэтому кальций важен не только детям, но и взрослым. А жировая ткань, хоть её часто ругают, незаменима для сохранения тепла и запаса энергии. Не стоит гнаться за «нулевым» уровнем жира — организм без него страдает.

Мышечная ткань: движущая сила организма

Сердце бьётся, рука поднимается, кишечник сокращается — за всем этим стоит мышечная ткань. Есть три типа: поперечно-полосатая скелетная, поперечно-полосатая сердечная и гладкая. Первая под властью воли, вторая — автономна, третья работает без нашего разрешения (и слава богу). Мне всегда нравилось наблюдать, как мышечные волокна «разговаривают» на своём языке и превращают химическую энергию в движение. Это действительно чудо биохимии.

Учащиеся часто путаются в терминах: миофибриллы, саркоплазма, актин, миозин… Да, звучит непросто. Но стоит один раз понять принцип скольжения нитей — и всё становится ясным. Представьте два гребня, которые двигаются навстречу друг другу — вот и сокращение! А сердечная мышца? Она особенная: работает без отдыха, но не умирает от усталости. Когда сдавал ЕГЭ, я запомнил это как символ выносливости. Может, поэтому потом не испугался ночных дежурств на биофаке.

Нервная ткань и магия импульсов

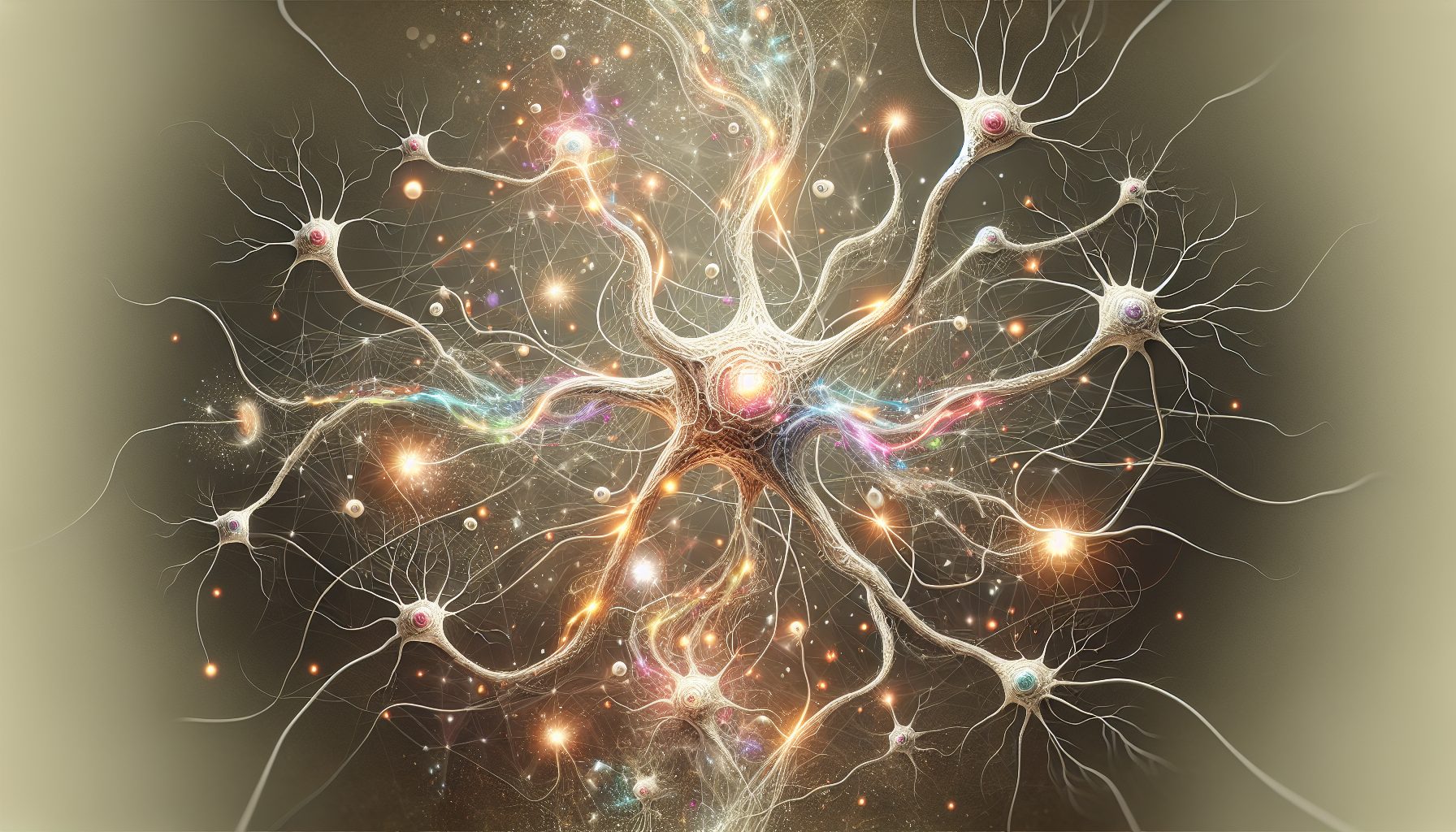

Если все другие ткани можно назвать исполнителями, то нервная — дирижер. Она управляет, координирует, анализирует. Нейроны проводят импульсы со скоростью до сотен километров в час. Это не метафора! Когда объясняю ученикам, я шучу: «Вы быстрее поймете задачу, чем импульс пройдет от мозга к пальцу». На самом деле, всё наоборот — нервная система действует молниеносно.

Главные «звезды» здесь — нейроны и клетки-глия, которые их обслуживают и защищают. Вопросы на ЕГЭ часто крутятся вокруг строения нейрона: тело, дендриты, аксон. Особенно любят спрашивать, где именно передается импульс. Подсказка: в синапсе. Вот где творится настоящая биологическая магия. Один нейрон отдаёт сигнал, другой принимает — как рукопожатие между молниями.

Как запомнить типы тканей и не запутаться

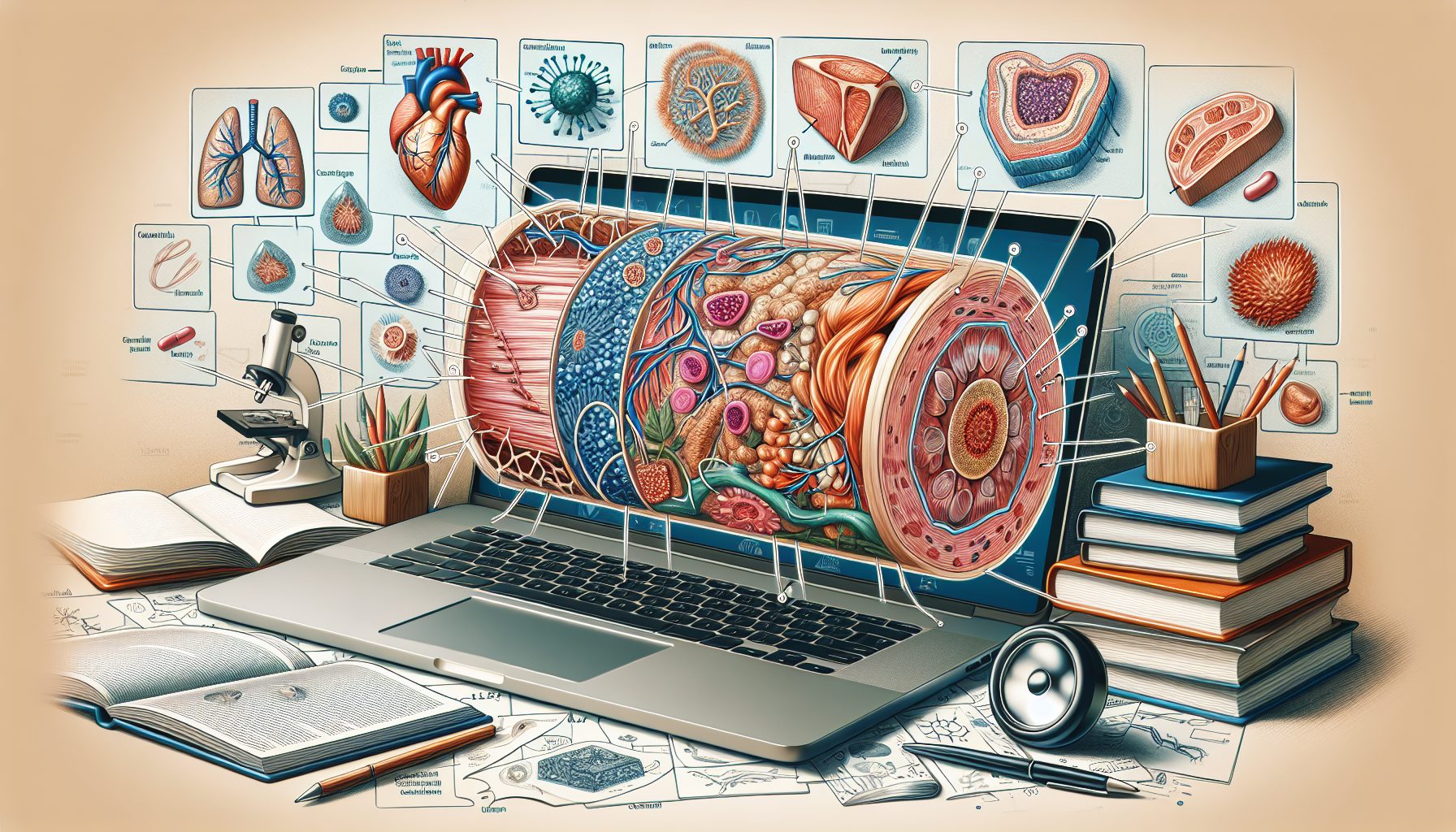

Я тоже путался. Пока не придумал систему ассоциаций. Эпителий — это защита, значит, можно представить броню. Соединительная — скелет или строитель, ведь она соединяет и поддерживает. Мышечная — двигатель, нервная — компьютер. Можно придумать свои аналогии, главное, чтобы они были живыми и запоминались. На онлайн курсе я иногда устраиваю мини-игры: показываю картинки, а студенты угадывают тип ткани. Работает отлично, мозг любит образы!

Если не хватает мотивации, просто вспомните: эти темы встречаются почти каждый год на ЕГЭ. Потраченные пару дней окупятся баллами. А уж лучше разбираться своими словами, чем зубрить определения, которые забудутся через неделю.

Советы от практика: как учиться с умом

Во-первых, не пытайтесь выучить всё за раз. Лучше уделить каждой ткани день и повторить материал на следующий. Во-вторых, рисуйте! Даже если художник из вас слабый, схемы работают чудесно. В-третьих, используйте проверенные источники: школьный учебник, «Биология. Человек» Латюшина, атласы по анатомии. А если хочется структурированной помощи — присмотритесь к онлайн курсу подготовки к ЕГЭ: там всё выстроено логично и без перегруза.

И ещё: не бойтесь задавать «глупые» вопросы. В биологии нет простых тем. Я сам когда-то спрашивал, почему кровь считают соединительной тканью, а не жидкостью. И только преподаватель спокойно объяснил, что дело в происхождении и структуре. Так что спорьте, уточняйте, проверяйте — это не слабость, а залог понимания.

Зачем всё это помнить (и чуть-чуть философии напоследок)

Когда я преподаю, часто слышу: «Ну зачем мне эти ткани?». Отвечаю просто: чтобы понимать себя. Осознание, как всё устроено, рождает удивительное чувство уважения к жизни. В каждом движении, вдохе, эмоции участвуют миллиарды клеток, соединённых тканями, как музыканты в оркестре. И когда вы отвечаете на тест по биологии, это не сухая теория — это разговор о самом себе.

Так что давайте не относиться к подготовке к ЕГЭ как к повинности. Учёба может быть интересной, если видеть за схемами смысл. А если вдруг почувствуете усталость, вспомните, что даже клетки отдыхают: одни делятся, другие спят, третьи ждут сигнала. Мы не роботы, и это прекрасно. Ну а я — пойду готовить следующую лекцию. Обещаю, будет не скучно!