Когда я готовился к ЕГЭ по биологии, слово «анатомия» звучало зловеще. А уж «сравнительная анатомия» — как финальный босс, с множеством костей, органов и странных терминов. Но однажды я понял, что если разобраться в логике, а не в бездушных терминах, — вся тема складывается, как пазл. Сегодня я расскажу, как вывести свою личную формулу успеха и полюбить эту «страшную» часть экзамена.

Сравнительная анатомия: с чего начинается понимание

Любой учебник говорит, что сравнительная анатомия изучает сходства и различия в строении организмов. Но для ЕГЭ по биологии важно не просто знать определение, а видеть — зачем это всё. По сути, это инструмент. Он показывает, как из одного предка развились разные виды, сохранив или изменив детали тела ради выживания.

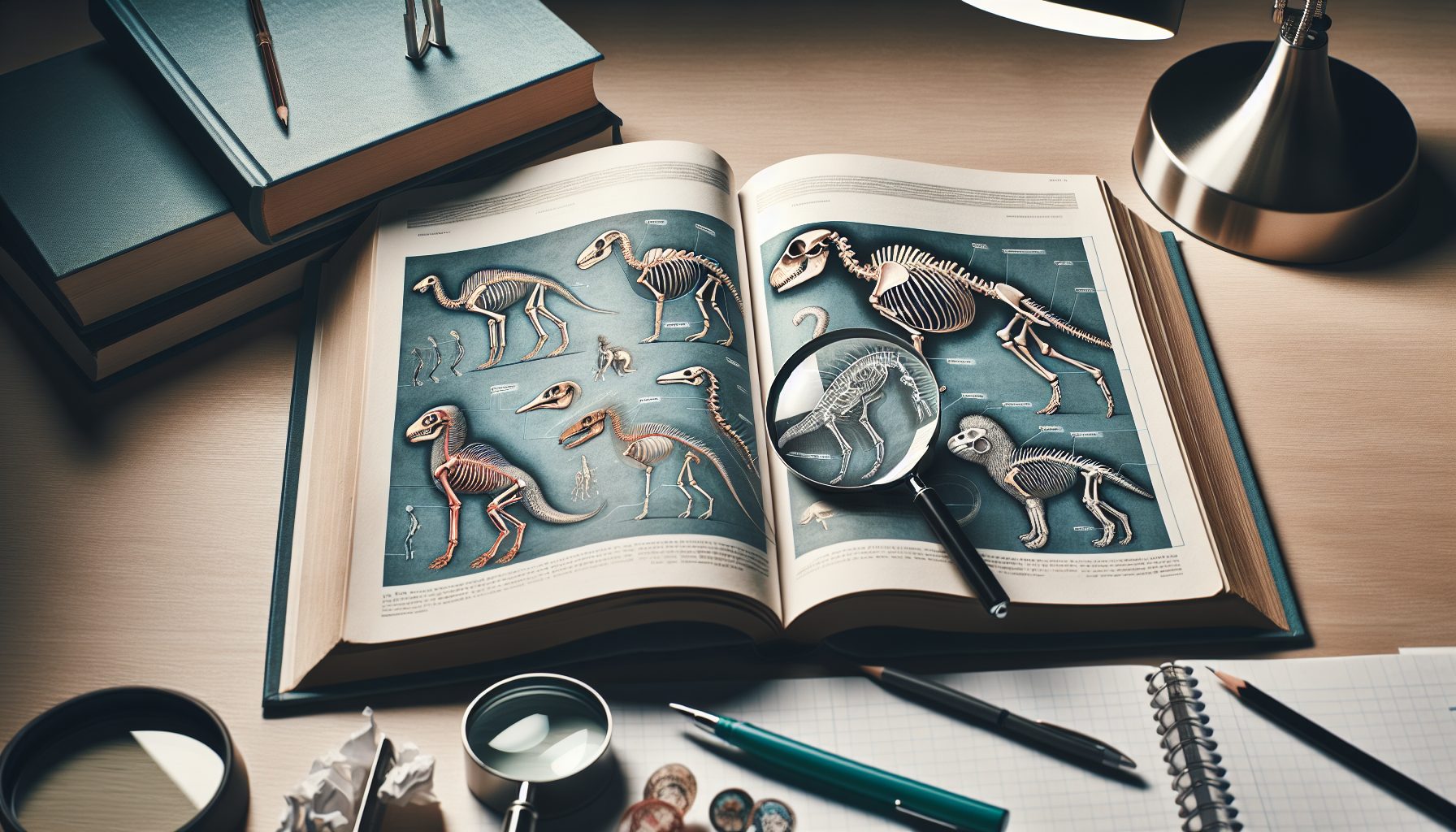

Помню, как я впервые рисовал перед экзаменом скелеты — рыбы, земноводного, птицы, млекопитающего. Тогда стало наглядно: одни и те же элементы работают по-разному, но «базовый план» схож. Именно это и ценят составители ЕГЭ: чтобы ты понял принцип, а не гонялся за датами и названиями костей.

Многие путают гомологичные и аналогичные органы. Простая подсказка: гомологичные происходят от общего предка, а аналогичные лишь выполняют одинаковые функции. Крылья летучей мыши и бабочки — разные по происхождению, но одинаковы по задаче. А вот передние конечности кошки и человека — родня по эволюции, хоть и служат разному.

Почему тема важна для ЕГЭ

Сравнительная анатомия встречается в тестах и во второй части. Она проверяет не только знания, но и умение мыслить. Если вы понимаете, зачем киту рудиментарные задние кости, то сможете рассуждать, почему у змей их тоже почти нет. Это логика, а не зубрежка.

Когда я преподавал новичкам, я всегда говорил: «Если не разбираешься в анатомии — не видишь эволюцию». Ведь через органы, ткани, скелеты нам открывается ход развития жизни. И экзаменаторы это прекрасно знают. Так что отношение к теме — это не просто раздел программы, а ключ к системному пониманию всей биологии.

На мой взгляд, именно здесь кроется кайф: ты не просто учишь факты, а раскручиваешь историю жизни. И невольно начинаешь философствовать. Ну признайтесь, ведь приятно ощущать свою связь с древней рыбой, только теперь у вас смартфон и кофе вместо жабр.

Как упрощать сложное без потери смысла

Главный лайфхак — думать образами. Когда изучаешь скелет, представляй, как организм двигается. При сравнении систем органов ищи общий замысел. Например, у всех позвоночных кровеносная система устроена по единому плану, просто сердце добавляет камеры по мере усложнения вида. Так можно видеть закономерности, а не зубрить схемы.

Я обычно рассказывал студентам правило «три кита»: общий предок, функция, среда. Если проанализировать эти три пункта, ответ чаще всего приходит сам. Даже самые скучные таблицы перестают пугать, когда ты их осмысляешь, а не просто переписываешь. И, между прочим, в заданиях второй части именно это и проверяют — умение сравнивать и объяснять.

Так что не ищите спасения в зазубривании — спасает понимание логики. А если вы хотите построить системную подготовку, смело загляните на курс подготовки к ЕГЭ — там как раз структурируют знания без превращения учебы в пытку.

Типичные ловушки и ошибки

Первая ошибка — путаница терминов. Особенно часто студенты путают рудименты и атавизмы. Помню, один парень на пробнике уверенно заявил, что аппендикс — атавизм. А потом сам удивился, узнав, что атавизм — это возвращение признаков предков, а рудимент — пережиток, утративший функцию. Аппендикс всё ещё имеет иммунное значение, так что не стоит его так обижать.

Вторая ошибка — забывать о логике эволюции. Иногда учащиеся видят сходство и делают вывод «эти виды родственники». Но не всегда сходство указывает на родство, оно может быть результатом приспособления к похожей среде. Так работают аналоги. И вот тут важно мыслить — не просто узнавать, а сравнивать.

Ну и третья, коварная ловушка — страх латинских терминов. На самом деле достаточно понимать смысл, а не каждое слово наизусть. Я всегда советовал своим ученикам: «Читайте внимательно — экзамен любит точность, но не требует латыни профессора».

Рабочие методы запоминания

Лично я фанат визуализации. Когда учил кости, рисовал простые схемы с подписями. Выглядело как детский комикс, но запомнилось лучше любого абзаца в учебнике. Можно использовать цветовые связи: синим — кости, зелёным — мышцы, красным — сосуды. Мозг любитpatternы.

Ещё один трюк — ассоциации с повседневной жизнью. Скажем, лопатка — плоская, как доска для катания на скейте (да, травмоопасно, но работает). Грудная клетка — каркас «дома» для сердца. Такие образы цепляются в памяти. А если повторять регулярно, через неделю вы удивитесь, как легко вспоминаете детали.

И, конечно, тесты. Без них вы не почувствуете, где реальные пробелы. После каждого блока проверяйте себя. Но не расстраивайтесь, если ошибки — это просто шаг к осознанности. Главное — анализировать, почему ответ неверный.

Роль сравнительной анатомии в эволюции и ЕГЭ

Если оглянуться глобально, тема объединяет почти весь материал курса. Она связывает морфологию, физиологию, экосистемы и даже генетику. Ведь органы меняются не просто так — за ними стоит адаптация и отбор. И на ЕГЭ нужно показать, что вы понимаете этот механизм, а не только запомнили форму кости или тип конечности.

По сути, сравнительная анатомия в ЕГЭ — это тренировка логики эволюционного мышления. Экзаменаторы ждут рассуждения: почему так, а не иначе. И если вы умеете объясняться просто и по существу, сами удивитесь, как решаются сложные задания. Это как сводить уравнение: всё упрощается, если знаешь принципы.

А еще в этой теме чувствуется наука в чистом виде — наблюдение, анализ, вывод. Именно за это я в неё влюбился. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы искать закономерности в природе, достаточно быть внимательным и не лениться думать.

Как структурировать подготовку и не сойти с ума

Хорошая стратегия — чередовать темы. Один день — кости, другой — системы органов, третий — задания. Не стоит неделю подряд зубрить один раздел, мозгу нужна смена фокуса. Записи, таблицы, карточки — всё годится, если помогает повторять.

Я обычно составлял мини-чеклисты: «Скелет — вижу сходства, мышцы — различия, органы — адаптации». Это дисциплинирует. Полезно также записывать вопросы, на которые трудно ответить, и возвращаться к ним на следующий день. Мозг успевает уложить информацию, и вдруг приходит то самое «ага!»

И ещё — не бойтесь делать паузы. Перегрузка отнимает понимание. Пятнадцатиминутная прогулка способна вернуть концентрацию лучше чем кофе. Проверено лично.

FAQ: частые вопросы о сравнительной анатомии

- Как отличить гомологичные органы от аналогичных? Смотри на происхождение. Если строение общее — гомология, если функция схожа, но путь другой — аналогия.

- Что чаще всего спрашивают в ЕГЭ? Определение органов по типу, выявление функций, анализ сравнительных таблиц, задания на рудименты и атавизмы.

- Стоит ли учить термины на латыни? Нет, достаточно ориентироваться в русской терминологии. Но знание латинских корней иногда помогает угадывать смысл.

- Как проверить себя? Решай задания прошлых лет. Это лучший способ понять, чего ждут на реальном экзамене.

- С чего начинать тему? Со скелета — это отправная точка для понимания общих закономерностей. Потом переходи к внутренним системам.

Сравнительная анатомия не обязана быть страшной. Если понимать, а не зубрить, она превращается в увлекательный квест по истории жизни. И это, пожалуй, и есть та самая формула успеха.