Почему тема клетки ставит в тупик даже отличников

Онлайн курс по биологии ЕГЭ сразу показывает: «клетка» звучит просто, но вопросов там море. В учебнике термины сменяют картинки, и школьник теряется. Микроскоп редко доступен, а схемы не передают объём. Отсюда путаница между мембраной и клеточной стенкой, гликокаликсом и цитоплазмой. На экзамене эти тонкости превращаются в коварные задания второй части. Добавьте время — задание надо решить за минуту, — и становится ясно, почему тема лидирует по проценту ошибок. Чтобы разорвать этот круг, нужно зрение исследователя, а не зубрёжка. Тут и помогает правильный онлайн-формат: он соединяет короткие лекции, виртуальные опыты и тренажёры, которые сразу проверяют понимание.

Онлайн курс по биологии ЕГЭ: структура, форматы и контроль точек роста

Курс строится вокруг микротем, каждая длится не дольше двадцати минут. Вводная анимация задаёт главную идею, затем идёт разбор теории, и сразу тест уровня «разогрев». После этого ученику предлагают мини-практику: интерактивную модель клетки, где можно «отщелкнуть» органоиды и прочесть их функции. Заканчивается блок разбором заданий прошлых лет. Такой ритм не даёт информации застояться. Контрольные точки расставлены умно: сводный тест открывается лишь после трёх успешных мини-практик, поэтому «проскочить» тему не выйдет. Куратор видит статистику ошибок и добавляет точечные задачи. В чате обсуждают трудные кейсы, например, различия между рибосомами и гранулярной ЭПС. При этом нагрузка гибкая: урок можно поставить на паузу, вернуться вечером и досмотреть без пересмотра всего блока.

Мини-лаборатория дома: готовим препараты и смотрим внутрь живого

Пара теоретических слайдов не заменит наблюдение реального препарата. Курс предлагает домашний практикум. Нужны школьный микроскоп, пластиковое лезвие и лук. Делаете тончайший срез, капаете йод и закрываете покровным стеклом. Видеогид подсказывает, как ловить свет и фокус. Дальше начинается магия: под объективом проявляется сетка клеточных стенок, ядро и вакуоль. Фотофиксация через камеру телефона вписывается в дорожную карту урока. Ученик загружает снимок в личный кабинет, отмечает маркерами органоиды и получает автоматический фидбэк. Ошиблись с ядрышком — алгоритм сразу предлагает повторную попытку. Так практика переходит в цифровой след, который легко анализировать.

Клеточная оболочка: больше чем просто «мембрана»

Большинство заданий проверяют именно детали. Плазматическая мембрана состоит из двойного слоя фосфолипидов, в который вкраплены белки-переносчики, рецепторы и ферменты. Снаружи животной клетки имеется гликокаликс, отвечающий за распознавание сигналов. У растений дополнительно присутствует целлюлозная стенка, обеспечивающая форму и тургор. В курсе эти структуры разделены на интерактивные «слайды»: щёлкнул по липиду — всплыла его роль. Такой формат экономит время и делает процесс похожим на игру.

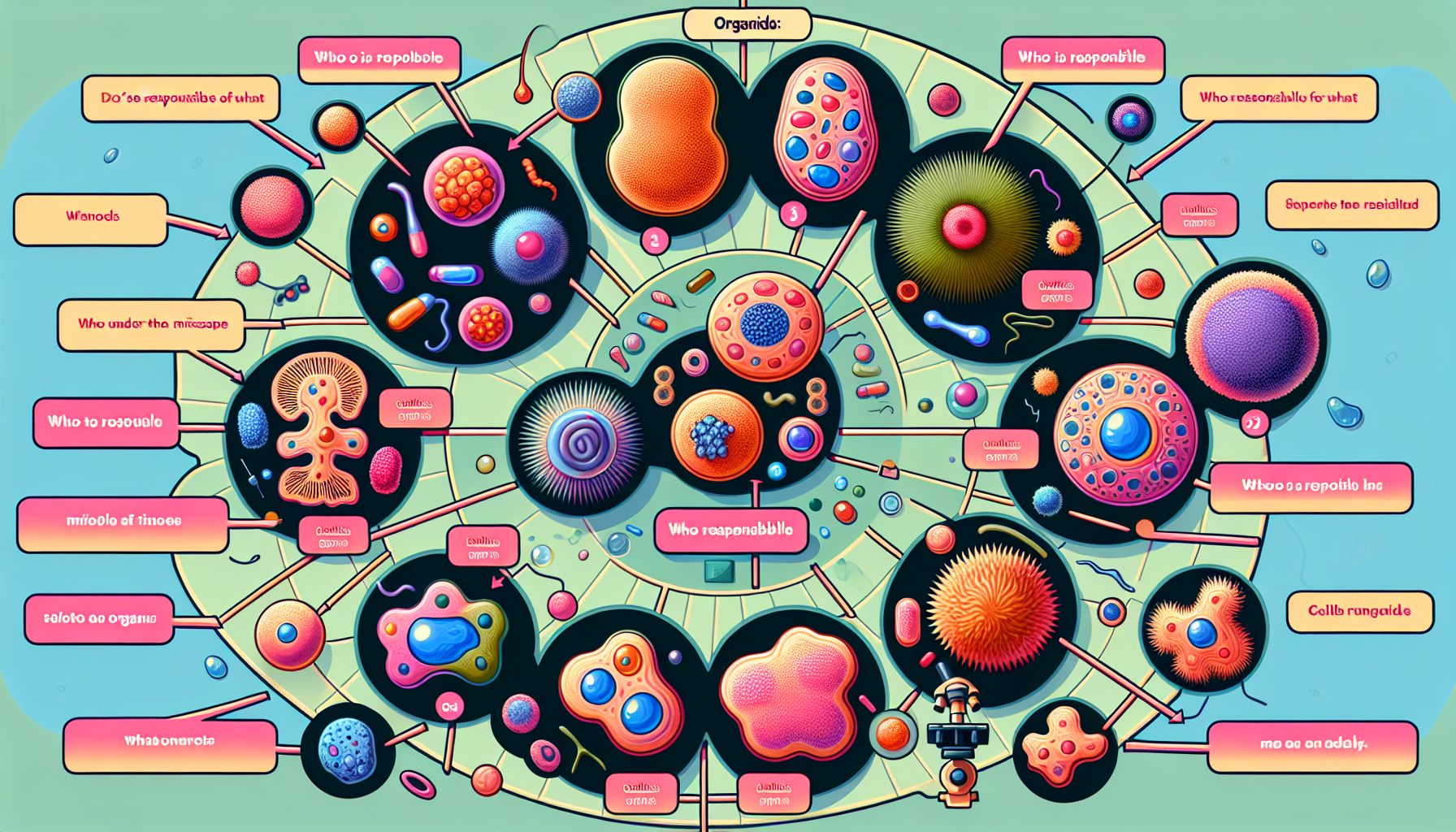

Органоиды: кто за что отвечает

Рибосомы синтезируют белок, гранулярная ЭПС транспортирует этот белок, аппарат Гольджи модифицирует и сортирует. Митохондрии производят АТФ, хлоропласты запасают световую энергию. Лизосомы переваривают, пероксисомы выводят перекись. В курсе используется схема «задача-органоид»: студенту показывают функцию, он тянет линию к картинке. Ошибся — появляется подсказка. Далее идут экзаменационные задачи: например, объяснить, почему у клеток слюнных желез развита гранулярная ЭПС. Когда органоиды стали понятны, ученик сам формулирует причины, не запоминая фразы «наизусть».

Энергетика клетки: митохондрии против хлоропластов

Вторая волна ошибок падает на дыхание и фотосинтез. Ребята путают субстраты, стадии и место процессов. На курсе для этой темы сделали два слоя визуализации. Первый — ролик, где путь электрона нанесён на мембрану кристы и тилакоида. Второй — таблица сравнения. Она заполняется самим студентом: столбцы «сырьё», «продукт», «коферменты», «энерго-выход». После отправки система ставит оценку и поясняет, где недобор. Дальше идёт блок «мифы»: например, «хлорофилл всегда зелёный» или «АТФ хранит энергию долго». Развеяв миф, легко решить задание 32, в котором нужно подобрать слова в текст.

Типичные ошибки на ЕГЭ и приёмы, которые спасут баллы

Чаще всего выпускники забывают указывать пример, когда вопрос требует «приведите». Другой частый промах — подмена «диффузии» терминами «пассивный транспорт». На курсе тренажёр подсвечивает злосчастные формулировки красным. Срабатывает визуальная память, и на экзамене рука пишет правильную версию. Ещё один лайфхак — правило трёх пунктов. Любой ответ второй части делят на три коротких предложения: определение, механизм, значение. Метод проверен статистикой: он снижает потери баллов в среднем на два-три пункта.

Как вписать занятия в плотный график и где найти поддержку

Ждать вдохновения не нужно. Составьте недельный план: три дня по двадцать минут на теорию, один день на практику, воскресенье на итоговый тест. В расписании оставьте окно на отдых; мозг закрепляет информацию во сне. Если тема вдруг застопорилась, помогает формат «разговор с наставником»: включаете видеочат, задаёте вопрос, получаете разбор без очереди. А ещё можно подключиться к [онлайн школе подготовки к ЕГЭ](https://el-ed.ru/) и получить доступ ко всем модулям сразу. Чем меньше пустых пауз, тем выше шанс прийти на экзамен спокойным, а значит — эффективным.