Зачем семье «Семейный таймлайн — готовимся к ЕГЭ по биологии»

Формула проста: «Семейный таймлайн — готовимся к ЕГЭ по биологии» превращает подготовку из скучных конспектов в живой сериал о родственниках и клетках. Когда родители и школьник отмечают даты первых шагов, рост зубов или смену рациона, теория о росте и развитии человека оживает. Ребята быстрее запоминают стадии онтогенеза, потому что видят их на собственных фотографиях. У взрослых появляется повод вспомнить курсы анатомии, а совместная работа держит всех в тонусе.

Модель таймлайна решает сразу две задачи: создаёт культуру регулярного повторения и показывает, как биология связана с обычной жизнью. Чем меньше дистанция между учебником и обеденным столом, тем устойчивее знания. Это доказано когнитивистами: материал, который опирается на личный опыт, закрепляется на 30 % лучше.

Сбор точных данных о развитии ребёнка

Начинаем с инвентаризации семейных архивов. Достаньте медкарточки, метрики роста, альбомы ультразвука. Из каждой записи выписываем дату и показатель. К примеру: «03.05.2010 — рост 52 см» или «первая прививка АКДС — 2 месяца». Таблицу ведём в электронном файле, чтобы легко сортировать.

Далее добавляем события поведения: «сам сел», «пошёл», «заговорил». Эти точки важны для раздела «Нервная система и гормоны». Количество данных не гоните в бесконечность, десяти–пятнадцати строк на год достаточно. Слишком длинный список перегружает мозг. Лучше оставить место для будущих дополнений.

Собранный материал станет каркасом. Позже на него навешиваем комментарии: какие гормоны активны, какие кости растут, какой витамин критичен. Учебная карточка превращается в сюжет с причинами и следствиями.

Биология в комнате: живые примеры

Теперь переносим сухие цифры в пространство. Можно прикрепить верёвку вдоль стены и повесить карточки-прищепки. Цвет бумажек кодирует систему органов: зелёный — пищеварение, синий — кровообращение, жёлтый — нервная система. Ребёнок каждый день видит прогресс своего организма, а мозг автоматически повторяет термины.

Подключаем визуальные модели: рядом ставим ростомер, на полке – банку с чечевицей для демонстрации разных размеров эмбриона по неделям. Таблица «вес плода» уже не абстракция, она помещается в ладонь.

Для раздела о бактериях поставьте крошечный аквариум с колонией инфузорий. Под микроскопом виден ресничный эпителий, и многие темы ЕГЭ, от тканевого уровня до биогеоценоза, получают реальное лицо.

Рисуем древо и календарь: семейный таймлайн на стене

Следующий шаг — объединить индивидуальные даты в общую картину. Чертим вертикальную линию, откладываем года и делаем ответвления на каждого родственника. Так появляется генетическое древо, которое поможет при решении задач о наследовании признаков. Сразу отмечаем группы крови, цвет глаз, тип уха.

Рядом располагаем календарь беременности, где шаг в одну неделю. Подписываем, какая закладка органов идёт в этот момент. Школьник связывает эмбриологию и генетику за один взгляд. Стена становится живым плакатом, к которому возвращаются несколько раз в день.

Замечено: когда подросток сам приклеивает стикер «Меатическая стадия почек», формулы закрепляются лучше, чем после трёх страниц пересказа. Физическое действие плюс визуальный образ дают сильный якорь памяти.

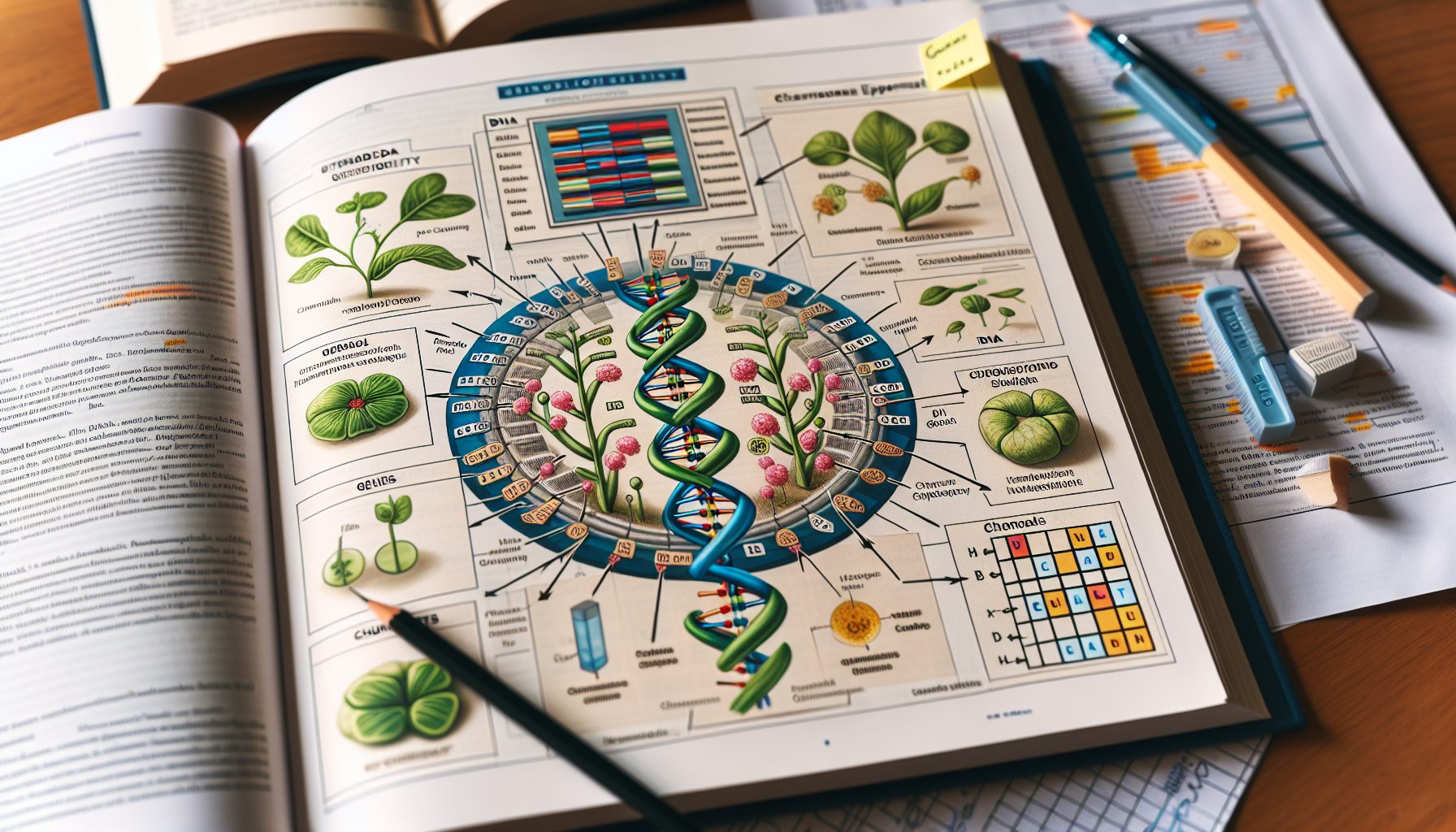

Повторяем теорию генетики

Имея готовое древо, решаем типовые задачи. Сначала выбираем простой признак, например «складчатость языка». Записываем родителей как гомозиготных или гетерозиготных, строим решётку Пеннета. Затем проверяем, совпадает ли прогноз с реальностью семейных фотографий.

Чтобы избежать путаницы, используйте короткую схему:

- Определяем доминантный и рецессивный аллель.

- Составляем генотипы родителей.

- Строим гаметы и скрещивание.

- Сравниваем с таймлайном.

Когда график показывает расхождение, ищем причину: летальные аллели, неполное доминирование, плейотропность. Такой поиск превращает абстракцию из параграфа в детектив с понятными мотивами.

Экспресс-лаборатория на кухне

Самый доступный практикум — ферментативные реакции. Мама достаёт молоко, добавляет несколько капель уксуса и получает коагуляцию казеина. Ребёнок измеряет температуру, ведёт протокол и делает вывод о работе фермента реннина. Полезные темы ЕГЭ — белки, ферменты, свойства коллоидов — закрыты за десять минут.

Второй опыт: каталаза из сырого картофеля разлагает перекись водорода. Пену собираем в пробирку, рассчитываем скорость реакции. Затем обсуждаем, почему температура тела человека близка к 37 °C, и как активность ферментов падает при жаре.

Бонусом идёт эволюция. Объясните, что ферменты возникли как адаптации к изменениям среды. Когда химия ложится на историю жизни, ребёнок вспоминает реакцию дольше.

Тренировка к заданию 28 на практике

Задание 28 требует описать эксперимент, поэтому мы превращаем любую семейную активность в методичку. Перед ужином подросток формулирует цель: «Проверить влияние света на прорастание фасоли». Потом записывает шаги, контролируемые параметры, ожидаемый результат.

Далее он реально ставит горшки в тёмный шкаф и на подоконник. Через пять дней измеряет длину стеблей, строит столбчатую диаграмму. Итоговую таблицу фотографируем и добавляем к таймлайну. К моменту ЕГЭ у школьника уже есть три-четыре готовых протокола, которые легко адаптировать под любой вопрос.

Плюс такого подхода в том, что критерии оценки уже отработаны дома: гипотеза, переменные, вывод. Стресс на экзамене снижается.

Психология и мотивация всей семьи

Общая работа уменьшает конфликт «садись учить». Родители участвуют наравне, значит контроль не выглядит давлением. Можно вводить игровые ставки: кто забудет полить фасоль, тот моет посуду. Лёгкое соревнование поддерживает интерес.

Не забывайте про отдых. Каждые сорок минут вешаем новую карточку или делаем разминку, имитируя работу мышц. Двигательная пауза укрепляет связь между теорией и телом, а также удерживает концентрацию.

К окончанию учебного года семейный таймлайн заполняет стену, и каждый видит результат в буквальном смысле. Такой визуальный прогресс мотивирует сильнее, чем абстрактная оценка «60 баллов». В день экзамена школьник идёт в аудиторию с чувством, что за его спиной стоит весь дом, а знания прожиты, а не зазубрены.